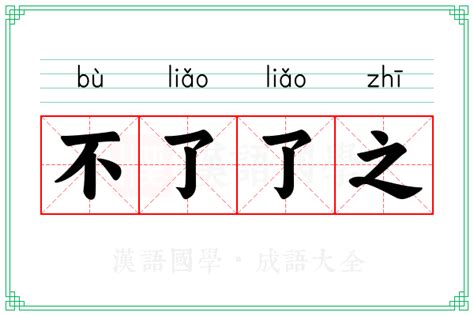

揭秘“不了了之”的真正含义

在生活的长河中,我们总会遇到各式各样的事情,有的如璀璨星辰,令人铭记于心;有的则如同流星划过,短暂而微不足道。而在这些纷繁复杂的事务中,有一类事件尤为引人深思——它们以一种“不了了之”的方式悄然淡出我们的视野,却在不经意间,对我们的心态、行为乃至人生观产生了深远的影响。

一、情感层面的“不了了之”

在情感的世界里,“不了了之”往往伴随着遗憾与释怀的双重色彩。一段曾经热烈的爱情,可能因为距离、时间或是性格不合等因素,渐渐失去了往日的温度。双方没有激烈的争吵,也没有明确的分手宣言,只是默契地减少了联系,直到某一天发现,彼此的生活已经没有了对方的痕迹。这种“不了了之”的情感结束方式,虽然看似不够体面,却也给了双方一个体面的退出机会,避免了更深的伤害。它教会我们,有时候,适时的放手也是一种成长,是学会接受生活不完美的一部分。人们在经历这样的过程后,往往会更加珍惜眼前人,学会在关系中主动沟通与解决矛盾,避免重蹈覆辙。

二、工作职场中的“不了了之”

职场,作为现代社会人重要的生活舞台,同样不乏“不了了之”的故事。一个项目可能因为市场环境变化、团队内部矛盾或是资源调配问题而被迫中止,最终未能达成预期目标。面对这样的结果,团队成员可能会有失落、沮丧,但更多的是反思与总结。这种“不了了之”并非真正的结束,而是一个新的起点,促使人们在失败中寻找教训,调整策略,为下一次的成功蓄力。此外,职场中的某些人际冲突,也可能因为双方选择避而不谈,以一种模糊的方式淡化处理,虽然表面上看似问题没有得到解决,但实际上,这种处理方式有时能够维护团队的和谐氛围,避免因小失大。它启示我们,在职场上,除了追求效率与成果,还需要具备一定的情商,学会在复杂的人际关系中寻找平衡,适时地“放下”,是为了更好地前行。

三、社会现象的“不了了之”

社会是一个大舞台,每天都有无数的事件在上演,而有些事件,从万众瞩目到渐渐被人遗忘,最终“不了了之”。比如,某些公共议题在舆论风波过后,如果没有持续的关注与推动,往往会陷入沉默的螺旋,即便问题依旧存在,也不再成为热点。这类现象反映了公众注意力的有限性以及信息时代的快速消费特点。它提醒我们,作为社会的一员,应有意识地培养批判性思维,不盲目跟风,也不轻易遗忘,对于那些关乎公共利益的问题,即使声音微弱,也要坚持发声,因为每一次的“不遗忘”,都是对正义的一次呼唤。同时,政府和相关部门也应加强对社会热点问题的跟踪处理,确保每一项政策、每一个承诺都能落到实处,不让“不了了之”成为社会治理的常态。

四、个人成长的“不了了之”

在个人成长的道路上,“不了了之”也扮演着重要角色。每个人的生命中都有许多梦想与计划,有的实现了,有的则因为各种原因被搁置,最终成为记忆中的片段。这些未能实现的梦想,虽然令人惋惜,但也是成长的一部分。它们教会我们,人生并非总是按计划进行,面对未知与变故,保持灵活性,学会调整心态,接受生活的不确定性,是成长中不可或缺的一课。有时候,“不了了之”并非失败,而是人生旅途中的一次转向,引导我们探索新的可能,发现更适合自己的道路。在这个过程中,我们学会了自我宽容,理解了坚持与放手之间的微妙平衡。

五、文化视角下的“不了了之”

从更宏观的文化视角来看,“不了了之”也是一种文化现象,反映了不同社会、不同文化背景下人们对事物处理方式的差异。在一些文化中,强调“和为贵”,倾向于通过和谐的方式解决争端,即便结果并不完全满意,也愿意接受这种“模糊地带”,以维护整体的和谐稳定。而在另一些文化中,则更加注重效率与结果,对于“不了了之”的现象可能持批评态度,认为这是对问题的逃避。这种差异,促进了文化的多样性与交流,也提醒我们在全球化的今天,应当尊重并理解不同文化背景下的处理方式,寻求共识,促进跨文化的理解与合作。

总之,“不了了之”作为生活中的一种常见现象,其背后蕴含着丰富的社会、心理、文化意义。它既是遗憾的代名词,也是成长的催化剂,教会我们在面对生活的不如意时,学会放下、学会反思、学会宽容。每一次的“不了了之”,都是生命旅程中的一次洗礼,让我们在经历中更加成熟,更加坚韧,以更加开放的心态,拥抱未来的无限可能。

- 上一篇: GP的含义是什么?

- 下一篇: 揭秘混沌世界1.3:隐藏BUG大起底

新锐游戏抢先玩

游戏攻略帮助你

更多+-

05/03

-

05/03

-

05/03

-

05/03

-

05/03