揭秘古代残酷极刑:绞刑的真面目

绞刑,这一古老而残酷的刑罚方式,自古便以其独特的执行手段与深刻的文化象征意义,在历史的长河中留下了不可磨灭的印记。它不仅是一种极端的法律制裁手段,更是人类社会对于罪与罚、生与死深刻思考的产物。

绞刑的起源与演变

绞刑的历史可以追溯到远古时期,其最初的形态或许并不如后世那般规范与残酷。在早期的部落社会中,为了维护社会秩序与部落的纯洁性,对于触犯禁忌或严重罪行的人,部落成员可能会采取各种方式将其驱逐或消灭,其中便包括了将罪犯吊起以示惩戒或惩罚的做法。随着时间的推移,这种做法逐渐演化为一种更为系统化、标准化的刑罚方式——绞刑。

在古代中国,绞刑被称为“缢”或“吊死”,早在先秦时期就已有记载。《史记》中便提及了关于绞刑的执行情况,如秦二世胡亥在篡位后,为了清除异己,便曾下令将包括公子扶苏在内的诸多皇室成员及大臣处以绞刑。而在汉代,绞刑作为“五刑”之一(即笞、杖、徒、流、死),被正式纳入国家的法律体系之中。此时的绞刑,虽然仍是一种极刑,但相较于其他死刑方式(如斩首、车裂等),其在执行过程中保留了死者身体的完整性,因此被视为一种相对“仁慈”的刑罚。

在欧洲,绞刑同样有着悠久的历史。中世纪的欧洲,绞刑不仅被用于处决罪犯,还常被作为一种示众的手段,用以警示世人。与中国的绞刑相比,欧洲的绞刑在执行方式上更为多样,既有简单的将罪犯吊起直至窒息而死,也有更为复杂的如“长降式绞刑”(即先将罪犯吊起一段时间,再放下使其短暂恢复意识,再行吊起),以此来增加刑罚的残酷性。此外,欧洲的绞刑还常常与游街示众、肢体分解等其他刑罚方式相结合,形成了更为复杂的刑罚体系。

绞刑的执行过程

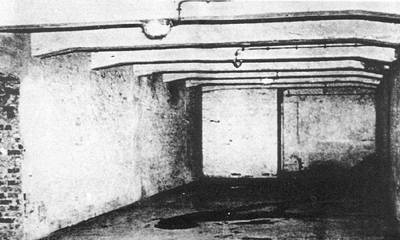

绞刑的执行过程虽然因时代、地域的不同而有所差异,但其核心原理始终不变:即通过外力压迫颈部,阻断罪犯的呼吸与血液循环,导致其窒息而死。在古代中国,绞刑的执行通常是在特定的刑场或监狱内进行。执行前,罪犯会被五花大绑,然后由刽子手用绳索套住其颈部,再将其悬挂在事先准备好的木架上。随着绳索的收紧,罪犯的颈部受到巨大的压力,呼吸逐渐困难,直至最终失去生命。在这一过程中,罪犯往往会经历极度的恐惧与痛苦,这也是绞刑被视为一种残酷刑罚的重要原因之一。

而在欧洲,绞刑的执行过程则更为复杂。除了简单的悬挂式绞刑外,还有诸如“短降式绞刑”(即迅速将罪犯吊起至颈部断裂)和“长降式绞刑”等更为残忍的执行方式。这些方式不仅给罪犯带来了极大的身体痛苦,还对其心理造成了极大的折磨。此外,欧洲的绞刑还常常伴随着宗教仪式与象征意义,如将罪犯的尸体示众以警示世人,或将绞刑架设在教堂附近以示神明的审判等。

绞刑的文化象征意义

绞刑作为一种极端的法律制裁手段,不仅承载着对罪行的惩罚与威慑功能,还蕴含着丰富的文化象征意义。在古代中国,绞刑被视为一种“正法”的手段,即通过法律的途径来维护社会的公正与秩序。在儒家思想的影响下,绞刑被视为一种“以儆效尤”的刑罚方式,旨在通过公开处决罪犯来警示世人遵守法律、恪守道德。同时,绞刑还常常与“忠孝节义”等儒家伦理观念相结合,成为了一种道德评判与教育的工具。

在欧洲,绞刑则更多地与宗教、权力与阶级斗争等复杂的社会现象相关联。在中世纪欧洲的宗教文化中,绞刑被视为一种神明的审判与惩罚手段,是罪有应得的体现。同时,绞刑也常常被用作政治斗争的工具,成为不同政治势力之间斗争与清洗异己的手段之一。此外,绞刑还常常与阶级斗争相结合,成为农民起义、工人运动等社会运动中反抗压迫、争取自由与平等的象征。

绞刑的终结与现代启示

随着人类社会的进步与文明的发展,绞刑这一残酷的刑罚方式逐渐被淘汰与废除。在现代社会中,各国普遍采用了更为人道、科学的刑罚体系来替代传统的极刑方式。然而,绞刑作为一种历史现象与文化符号,仍然在我们的记忆中留下了深刻的印记。它提醒我们,刑罚的本质并非单纯的报复与惩罚,而是通过对罪行的制裁来维护社会的公正与秩序,同时也促使我们反思人性的复杂性与法律的局限性。

在现代社会,我们更需要关注的是如何构建一个更加公正、合理、人道的法律体系,以更好地保护公民的合法权益与社会的公平正义。同时,我们也应该铭记历史的教训,警惕任何形式的暴力与极端主义倾向,共同维护一个和谐、稳定、繁荣的社会环境。

绞刑作为古代的一种极刑方式,虽然已成为了历史的尘埃,但它所承载的历史记忆与文化象征意义却仍然值得我们深思。通过对绞刑的研究与反思,我们可以更好地理解人类社会的历史进程与文化传承,也为未来的社会发展提供有益的借鉴与启示。

- 上一篇: 储蓄卡上的“valid thru”含义

- 下一篇: 揭秘“热钱”真相:何为“热钱”?

新锐游戏抢先玩

游戏攻略帮助你

更多+-

05/03

-

05/03

-

05/03

-

05/03

-

05/03